在世界印刷史的研究中,韩国关于活字印刷起源的相关主张,曾引发一场持续多年的学术争议。早在上世纪60年代,韩国便依据庆州出土的《无垢净光大陀罗尼经》(刊印于公元704年—751年之间),在国内宣扬“印刷术起源于韩国”的观点。

1995年,韩国又以发现明洪武十年(公元1377年)的金属活字印本《直指心体要节》为依据,进一步强化这一主张。部分韩国学者甚至提出“毕昇的活字印刷术只是思想,并未实际应用”,对中国作为活字印刷术发源地的地位发起挑战。与此同时,一些德国学者也秉持“活字印刷由古登堡于15世纪发明”的观点,使得这场争议更趋复杂。

但在中国西北,一位西夏学研究者从一页千年前的西夏文佛经中发现,这些存世最早的用泥活字印成的经卷,或许就是活字印刷起源于中国的有力明证。

武威“天书”:最早泥活字印品

面对这些质疑,中国学者以扎实的考古发现和严谨的学术考证为支撑,展开了有理有据的反驳。这场反驳的一大突破口,来自甘肃武威亥母寺遗址的重大发现。

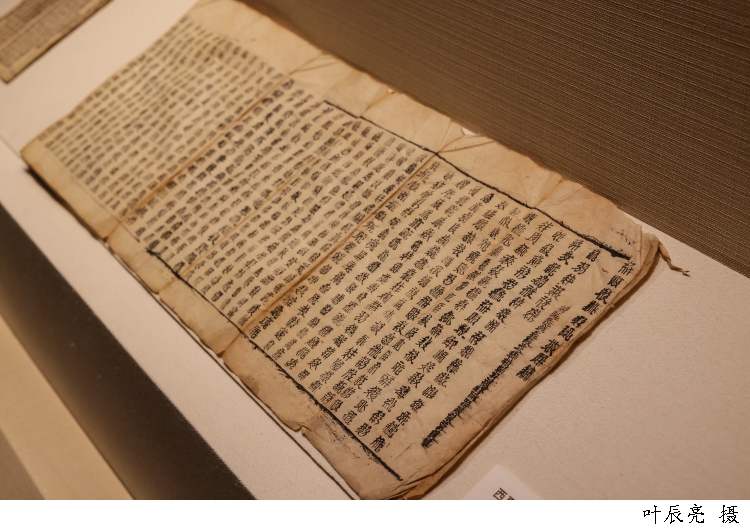

上世纪80年代,当地村民在遗址中偶然发现了一批西夏文物,其中包括西夏文《维摩诘所说经》(简称《维经》)。时任武威市博物馆副馆长的孙寿岭,凭借对文物的敏锐感知,意识到这部佛经可能与活字印刷有关。

经过深入研究,孙寿岭根据经名后题款尊号判断,《维经》最早印制于西夏仁宗期间(公元1139年—1193年),最晚不迟于乾定四年(公元 1226年),且从字体特征、印刷痕迹来看,极有可能是泥活字印刷品。

“泥活字复活”的艰难之路

为了印证这一判断,孙寿岭开启了艰难的 “泥活字复活” 之路。

他以沈括《梦溪笔谈》中对毕昇泥活字工艺的记载为蓝本,结合武威当地丰富的高岭土资源,反复试验和泥、刻字、烧字的流程。当时条件简陋,孙寿岭只能用自家的蜂窝煤炉子烧制字丁,常常因火力控制不当导致字丁开裂,一炉能成功烧制一半字丁已属不易。

历经三年摸索,孙寿岭不仅掌握了泥活字制作的核心技艺,还成功用复刻的泥活字重印了《维经》下卷。

重印出的书页,呈现出行距宽窄不一、部分字体歪斜、笔画偶有断裂等特征,与出土的《维经》原件高度吻合,从实践层面证实了泥活字印刷术的可行性。

宁夏文物考古研究所研究员牛达生进一步从技术角度佐证:经文中存在因泥字小气眼形成的 “气眼笔画”,以及泥字陶化过程中产生的 “变形笔画”,这些都是泥活字印刷独有的痕迹,木活字或金属活字绝无可能出现。

1994年,《中国文物报》刊登孙寿岭关于西夏文泥活字版本的研究文章后,立刻在学术界引起轰动。国家文物局组织专家鉴定,明确《维经》为活字印本,而后续的学术研究更确认其为迄今存世最早的泥活字印刷品。

考证确凿,活字印刷源头在中国

中国学者的反驳,并非单纯的 “立场之争”,而是基于历史文献与考古实物的双重印证。

北宋沈括《梦溪笔谈》中,对毕昇泥活字 “胶泥刻字,薄如钱唇,每字为一印,火烧令坚” 的制作流程、“先设一铁板,其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之”的排版方法,记载得详实准确,这是世界上关于活字印刷术最早、最完整的文献记录。而西夏《维经》的出土与泥活字工艺的复活,则填补了实物证据的空白,形成了“文献记载—考古实物—工艺复刻”的完整证据链。

如今,活字印刷术由北宋毕昇发明,西夏是早期重要应用地区,已获得国际史学界认可。

胜亿配资-炒股软件排名前十名-配资股票交易-炒股开户平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。